記者9月1日從中山大學獲悉,該校大氣科學學院覃章才教授團隊聯合多國科學家首次量化了全球森林恢復過程中地下土壤的固碳能力,并開創性地整合生態、氣候和政策三個關鍵因素,重新定義了造林緩解氣候變化的潛力,為未來全球造林提供了“導航”。相關成果近日發表在《科學》上。

為給地球“降溫”,全球亟須減排二氧化碳并增強生態系統的二氧化碳吸收能力。作為天然的“吸碳器”,森林是調節氣候不可或缺的“綠色空調”,而植樹造林也被認為是極具成本效應的自然氣候方案之一。但關鍵問題在于:未來造林潛力究竟如何?能吸收多少二氧化碳?

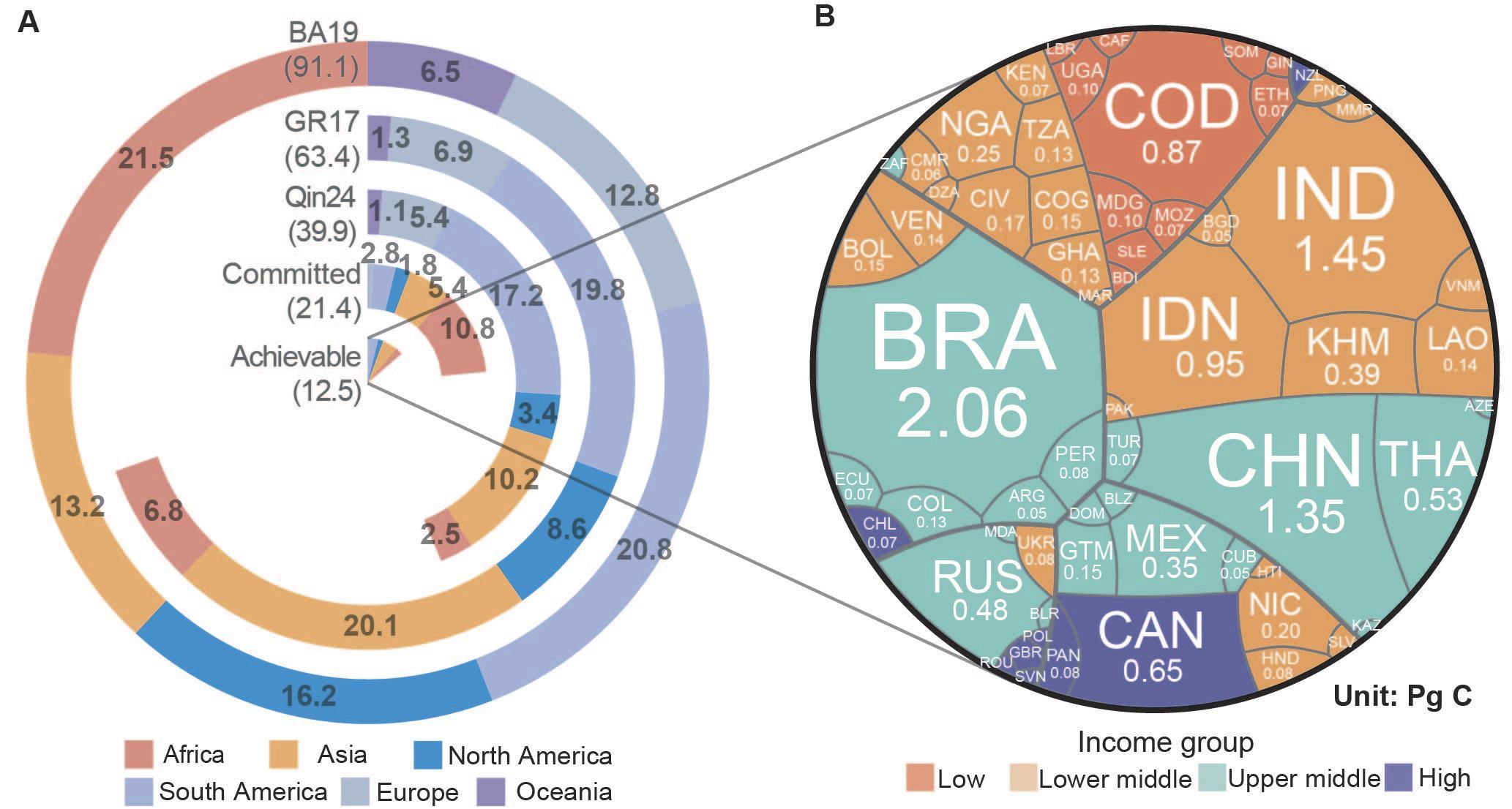

“對未來植樹造林能吸收多少二氧化碳存在巨大分歧,低值不足30億噸/年,高值超過300億噸/年。”覃章才表示,爭議主要卡在兩個難點:一方面,植被固碳能力相對明確,但土壤的碳變化還很難算清;另一方面,全球適合造林的土地面積估算也相差10倍。

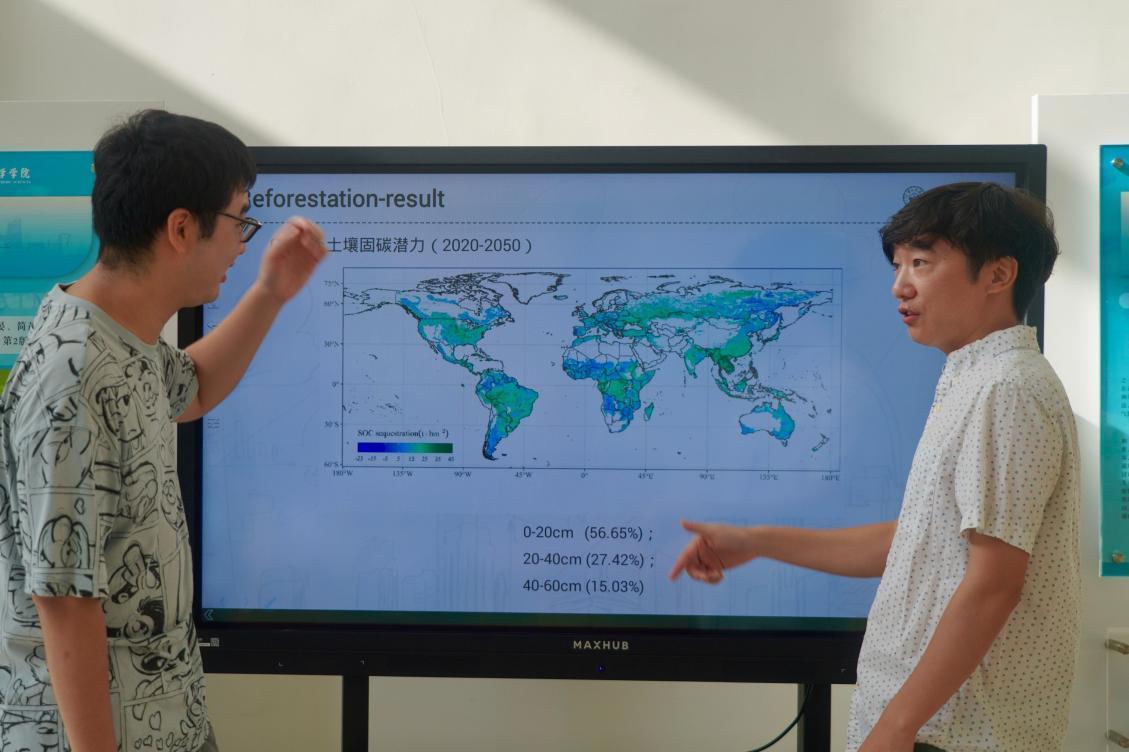

團隊通過多年收集全球稀缺土壤數據,成功開發機器學習模型,可以量化造林土壤碳變化,并利用國際合作優勢,結合已有植被碳估算,研發出能監測植被和土壤碳變化的“全能檢測儀”。團隊還通盤考慮生物多樣性、水資源、地表增溫、國家承諾等國際前沿有關植樹造林的環境和社會經濟約束,從土地的可持續“供給”和國家的政策“需求”兩個維度,重新打造了未來森林恢復的“導航地圖”。

研究指出,全球仍有巨大的造林潛力,有望實現每年最多50億噸的二氧化碳吸收。但在綜合考慮土地可持續和國家意愿后,這一潛力會降低到每年15億噸,造林的實際減排潛力遠遠低于預期,存在“紙上談兵”帶來的氣候風險。

(中山大學供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司