我國喜馬拉雅山區(qū)特有的苦蕎,能在海拔4600米以上的極端環(huán)境中生存,其秘密在于一類特殊的代謝物質——黃酮類化合物。記者19日從中國農業(yè)科學院獲悉,該院作物科學研究所研究員周美亮團隊日前在《植物生物技術雜志》發(fā)表研究成果,首次系統解析了黃酮類物質合成調控苦蕎適應高海拔環(huán)境的分子機制,為作物抗逆育種提供了關鍵理論支撐。

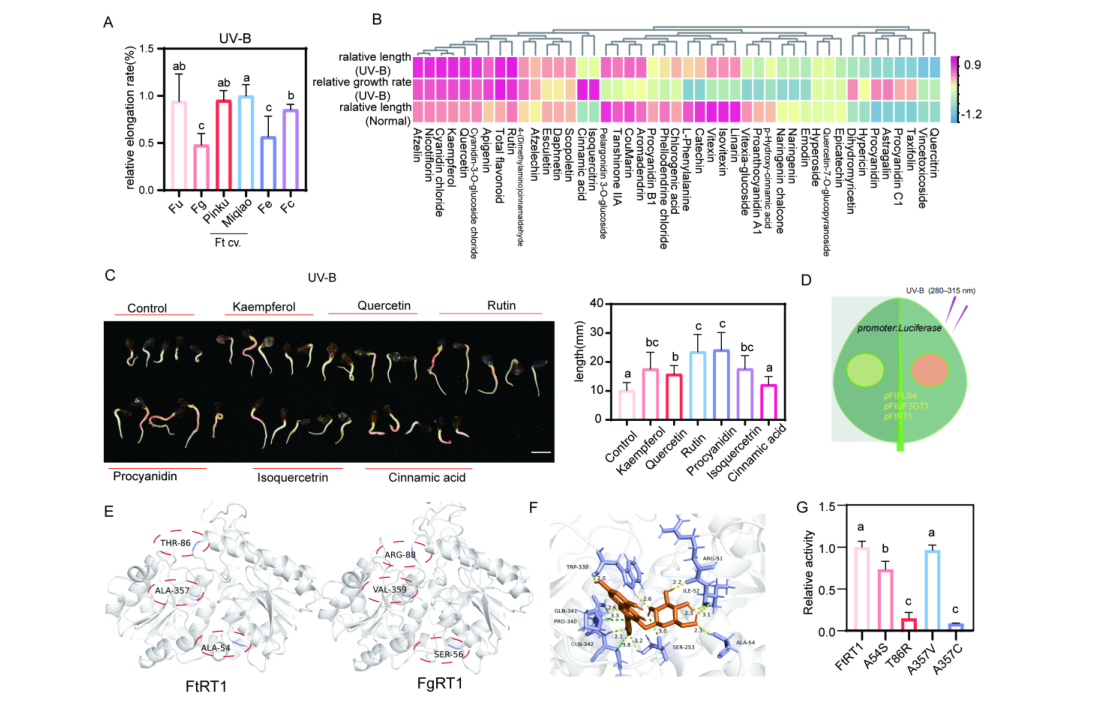

高海拔地區(qū)強烈的紫外線B輻射是植物生存的主要挑戰(zhàn)之一。研究團隊發(fā)現,苦蕎等蕎麥屬植物通過積累蘆丁、異槲皮苷等黃酮類物質,形成“天然防曬屏障”。這些代謝物不僅能直接吸收紫外線B,還可通過清除活性氧保護細胞結構,顯著提升植物對高海拔環(huán)境的適應性。

通過全基因組關聯分析,研究團隊鎖定了調控黃酮合成的三大關鍵基因。“研究表明,這三個基因增強后的苦蕎材料,黃酮類代謝物含量提升30%—50%,且在紫外線B脅迫下根系伸長抑制率降低40%,顯著優(yōu)于普通品種。研究進一步鑒定到一個新型黃酮類物質生物合成基因簇,該基因簇在栽培苦蕎與野生近緣種(如細柄野蕎麥)間存在顯著差異。”論文通訊作者周美亮表示。

研究發(fā)現,野生蕎麥的基因資源可為培育廣譜抗逆作物提供新思路。“該研究闡明了苦蕎適應高海拔的分子機制,篩選出一批具有育種價值的基因標記。通過精準編輯這些基因,可快速培育兼具高黃酮類物質含量與強紫外線B抗性的新品種。未來,我們計劃將這些基因模塊應用于青稞、高粱等高原作物,構建‘抗逆基因工具箱’。”周美亮表示。

(中國農業(yè)科學院作物科學研究所供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區(qū)合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業(yè)務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業(yè)導報》社有限責任公司