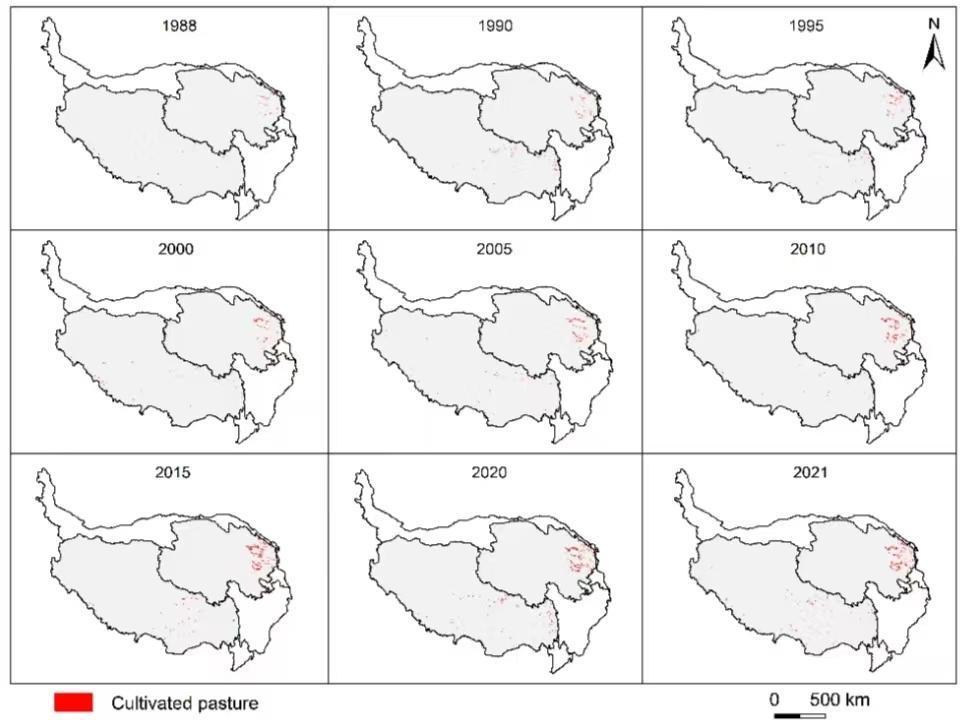

7月2日,記者從草種創新與草地農業生態系統全國重點實驗室獲悉,該實驗室賀金生團隊研究發現,從1988到2021年,青藏高原人工草地增加了2.4倍,并以每年3.35萬公頃的速度增長,其中青海省的增長更為突出。相關研究成果發表在《地球系統科學數據》上。

受氣候變化和人類活動增強的影響,過去30年間,青藏高原部分地區的天然草地出現了不同程度的退化。作為天然草地的補充,人工草地的快速發展引發了對其生態影響的關注。

該研究構建的隨機森林二值分類模型使用精選訓練樣本訓練后,在兩個氣候地貌迥異的試驗區進行驗證,結果顯示總體精度達97%,表明該模型適用于青藏高原人工草地制圖。研究首次基于衛星遙感數據,構建了自1988年以來34年間的青藏高原人工草地分布數據集(30m分辨率)。

“我們通過為期3年的大量野外考察,明確了青藏高原地區現存的主要人工草地類型,主要包括垂穗披堿草、扁莖早熟禾、紫花苜蓿、黑麥草、燕麥和青貯玉米等。”賀金生介紹。

研究還發現,到2021年,青海和西藏自治區共有人工草地157萬公頃,其中青海占70%,西藏自治區約占30%,主要分布于水熱條件較優的區域:青海集中在環青海湖、祁連山、海南州和黃南州;西藏多見于藏北、藏東南及雅魯藏布江、拉薩河及年楚河流域。青海的人工草地呈現集聚特征,而西藏相對分散。

此外,研究表明,由于定義不統一,各類統計數據所反映的人工草地變化趨勢與遙感數據并不完全吻合,未來還需進一步科學評估天然草地轉變為人工草地所帶來的生態和環境效應。

該研究明確了青藏高原人工草地的空間分布信息,為促進青藏高原的生態保護和草牧業的高質量發展提供了理論支撐。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2024 中國高新網chinahightech.comAll Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司