歷時兩年開發的新款消費級3D打印機發布在即,新一輪融資計劃也有序推進。連日來,魔芯(湖州)科技有限公司創始人兼CEO陳天潤處于忙碌狀態。

這位本科畢業于浙江大學信息與電子工程學院的“00后”,2021年憑借自主研發的三維AIGC算法開啟創業之路,降低了3D打印的使用門檻。

談及創業,陳天潤笑著說,得益于學習了一系列關于創業創新的知識,認識了很多創業校友,再加上年輕、膽子大,就把這事兒干了。目前他自己在讀浙江大學計算機科學與技術學院的直博生,持續提升創新能力。

讓“會讀書的人”成為“會創造的人”,在浙江大學,類似的雙創故事不勝枚舉。在校階段,這些創新故事的主角有何成長共性?

近日,記者隨“創新創業看浙大”主題調研行走訪位于杭州市西湖區的浙江大學玉泉校區,通過由師生團隊研發的種類多樣的機器人、醫學儀器,感受到“產學研創一體化”推進創新創業的生動實踐。

結合課程善鉆研

回顧本科經歷對創新創業的影響時,陳天潤對課程學習表述甚多:“學院選課自由度高。像產品研發系列課程,課上可能感受不明顯,一旦結合實踐就得心應手。”

凝練少而精的必修課,提供多而廣的選修課,該院與企業合作共同建設與實施面向產品研發的系列課程。本科階段就有28門36家企業參與建設的專業課程。

浙江大學信息與電子工程學院副院長王瑋介紹,學院著力培養“T型”學生,即在校期間通過專業領域的深度、跨學科的寬度,來實現職業領域的廣度。

由“知識傳授為主”轉向“能力素質培養為先”,是如今浙江大學人才培養模式的一大特點。

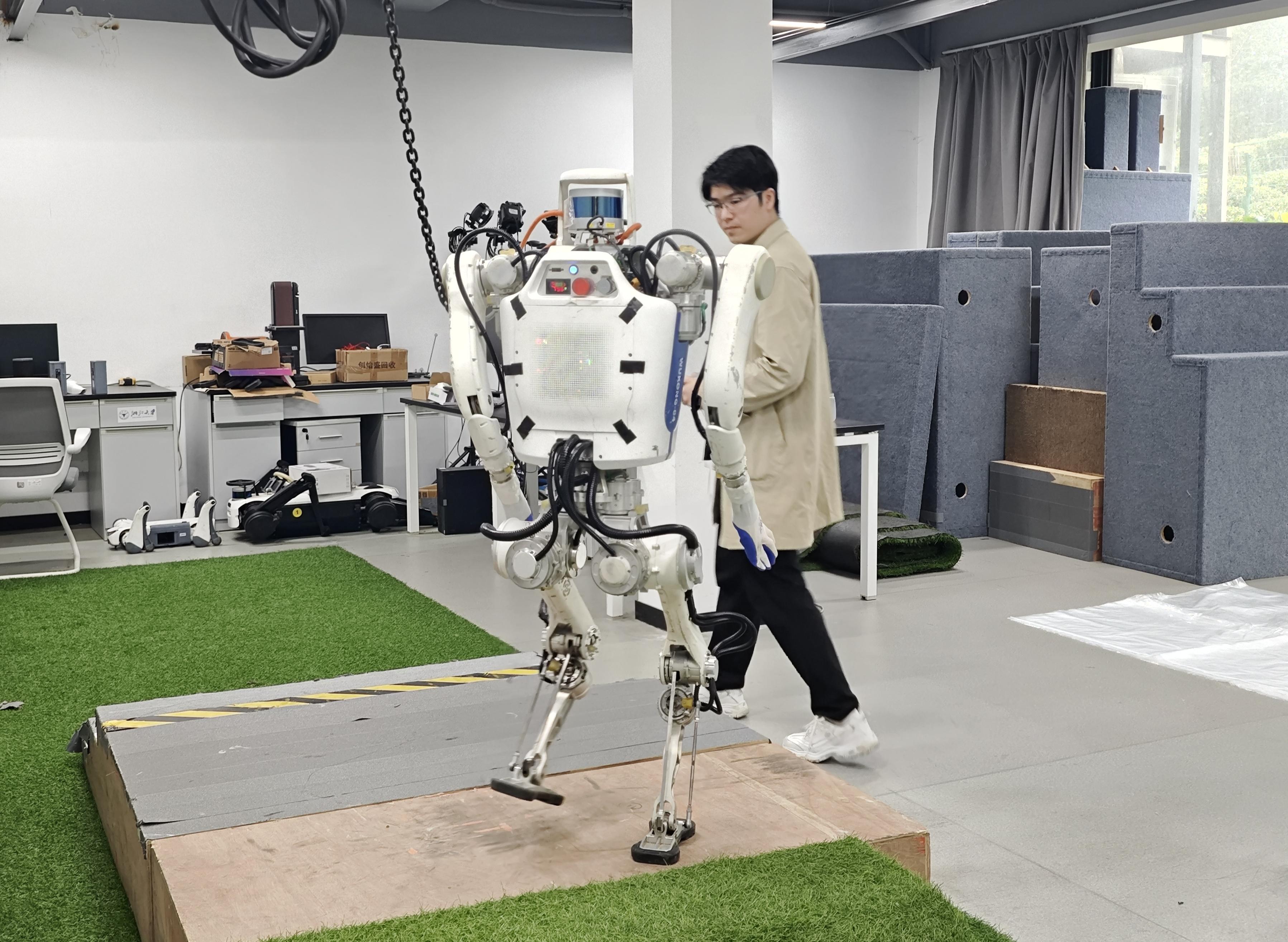

從浙江大學玉泉校區西南角走出校門,穿過數百米長的綠蔭小道,可見半山腰處,坐落著石虎山機器人創新基地。

這一由浙大控制科學與工程學院和靈隱街道聯合打造的創新基地,集聚了12個浙大教師團隊領銜的創新工坊、20余家機器人相關的科技企業,上百名本科生、研究生在此得到鍛煉。

浙大控制科學與工程學院副教授王酉在此設立了巡檢機器人創新工坊。該團隊研發的兩棲球形機器人,搭載激光雷達、攝像頭和L4級別自動駕駛系統,適合在非友好環境下長時間執行巡邏、監控、對抗等任務,已在溫州鹿城等地應用。

浙大控制科學與工程學院博士生官孝清參與了這款球形機器人底層運動和控制算法的研發,使其能在復雜場景下自主行動和追蹤目標。

他說,相較于電腦中的仿真演練,在工坊中可以根據實物從事針對性的開發,在知識檢驗和經驗積累方面獲益更多,團隊成員也能在合作中共同進步。

浙大控制科學與工程學院副院長、石虎山機器人創新基地主任侯迪波介紹,教師團隊將自主研發的創新成果轉換為教學工具,融入課堂和學生科研訓練項目,實現“理論—實踐—創新”的無縫對接。

走出校門敢創業

記者了解到,浙江大學多年來將創新創業教育納入深化院系改革,推動與專業教育的深度融合,目前已建成院級創新創業教育中心30個、校院聯合共建創新創業實驗室66個、本科學科競賽創新實踐基地28個、研究生創新實踐賽事訓練基地8個。

由于兼具過硬的科研能力和創業知識,越來越多的浙大學子投身創業熱潮。

2014年,腦機接口技術前景初顯,畢業于浙江大學生物醫學工程專業的易昊翔放棄大廠崗位,創立了杭州回車電子科技有限公司,此后推出AI智能眼鏡“Looktech”等創新產品,旨在推動腦機接口技術走出實驗室,實現多領域產業化應用。

浙江大學生物醫學工程與儀器科學學院黨委書記周泓教授介紹,學院構建了醫工信交叉融合的拔尖人才培養體系及創新創業實踐平臺,為師生創新創業項目提供技術驗證場景、跨學科導師資源及市場化對接服務。

無獨有偶,在石虎山機器人創新基地,浙江大學控制科學與工程學院為初創團隊提供“技術研發—創意驗證—企業孵化”的全流程服務,形成了“學生—教師—社團—科創團隊—企業”協同閉環機制以及“人才育成支撐創新—創新成果賦能產業—產業需求反哺教育”的可持續生態。

記者采訪發現,浙大不僅注重發揮教育和人才優勢,還充分利用畢業生優勢,形成廣泛的創新創業資源網絡。值得關注的是,一批由學生在校期間創辦的科技企業近年來漸露崢嶸。

2022年,浙江大學生物醫學工程與儀器學院博士生王肅杰在導師孫煜教授指導下,創辦杭州神蹤科技有限公司,研制高精度多導睡眠監測儀,將儀器重量控制在幾十克。

如今,這款儀器已在全國600多家醫院投入使用,可對腦電、眼電、肌電、心電等多項生理指標一體化監測。相關數據結合AI算法,可為臨床診療提供參考依據。

浙江大學有關負責人表示,浙大“學科-課程-實踐”深度融合的創業教育體系,把“會讀書的人”培養成為“會創造的人”,讓更多的成果從“實驗室”走向“生產線”。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2024 中國高新網chinahightech.comAll Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司