記者從中國康復研究中心獲悉,該中心口腔科副教授王興與北京大學第三醫院副研究員袁作楹、北京大學研究員黃建永等科學家合作,開創性地提出利用可溶解導電微針技術實現面神經的精準電刺激,為面癱等面神經損傷康復提供全新解決方案。相關研究成果近日發表于《生物活性材料》。

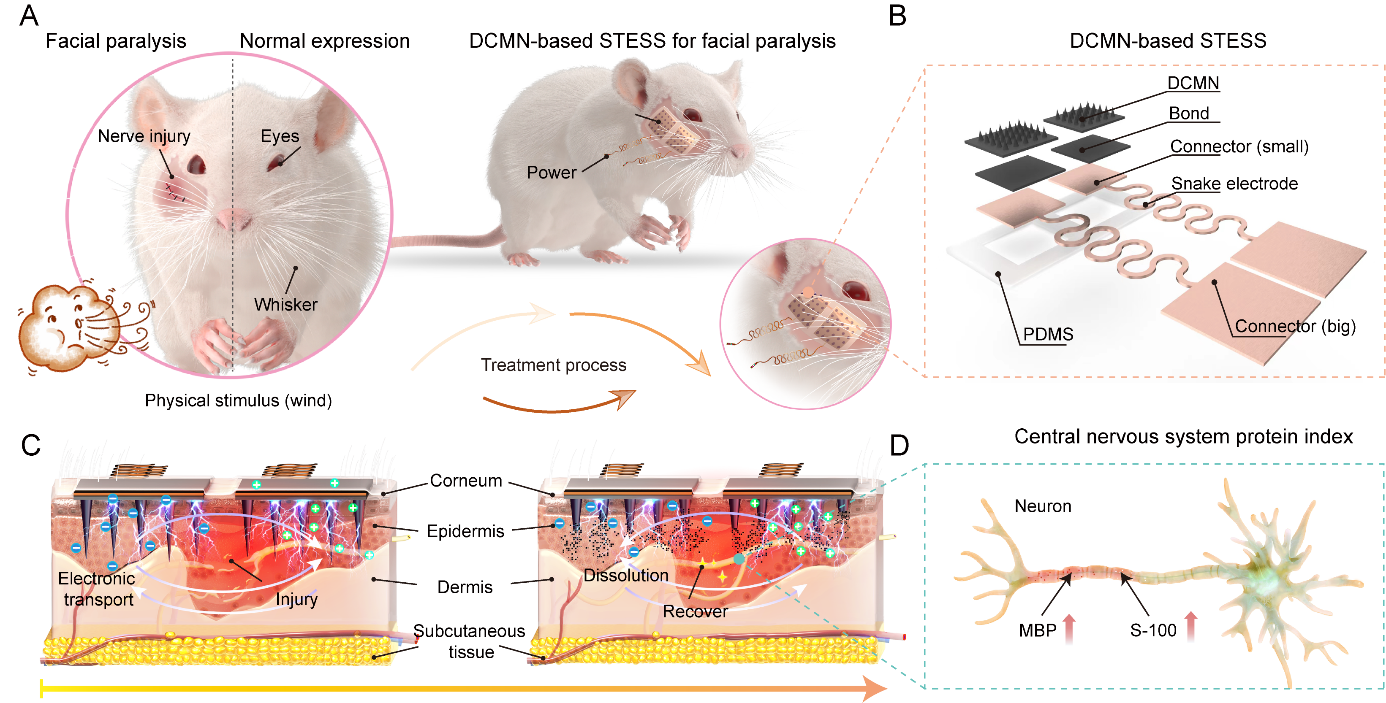

經皮低頻電刺激療法可通過刺激神經元促進肌肉的代償收縮,助力面癱等面神經損傷疾病的康復。傳統平板電極式電療是將電極貼到臉部皮膚上,電流透過皮膚表層的角質層,深入到富含神經元的真皮層,以達到刺激神經的目的。然而,角質層具有很高的阻抗,直接影響電刺激脈沖的傳導,這就造成了“進退兩難”的困境——電流過小,到達真皮層的刺激強度就不夠理想;電流過大,則極易燒損臉部皮膚。傳統針灸式電療雖然能刺入皮膚,但可能損傷正常組織,且有斷針風險。

對此,研究團隊研發出可溶解導電微針陣列,可無痛穿透皮膚角質層,直達“目的地”真皮層,從而在皮膚與神經間建立微米級導電通道,實現“小電流”“大信號”傳輸。值得一提的是,該微針在完成治療后可在體內安全溶解,避免了傳統電極取出時的二次損傷。

“我們此次研究的微針是一種會導電、還能自己消失的水凝膠微針,類似于一顆顆微小的導電糖果。微針本身有足夠的硬度能輕輕刺入皮膚表面,又能在接觸到皮膚內部的液體后,像糖果一樣在20分鐘內溫和地溶解,不留任何痕跡。”王興在接受科技日報記者采訪時表示,為了提高微針的導電性能,研究團隊在水凝膠里混入了兩種導電性能極好的銀納米絲和高分子聚合物材料,讓它們相互交織,形成了一張超級導電網絡。“這確保了電信號能高效地穿過皮膚屏障,精準地送達下面的受損神經。”他說。

動物研究表明,該技術能有效促進小鼠面神經軸突再生和髓鞘修復。下一步,研究團隊將積極推動臨床試驗,以驗證該技術在人類面癱等面部神經損傷康復領域的可行性。此外,由于面部神經屬于外周神經的一種,該技術經過適配和優化后,未來或可進一步拓展至“鼠標手”、坐骨神經痛等更廣泛的外周神經損傷康復領域,為更多功能障礙者提供創新性的康復支持。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司