腦卒中后,大腦內一場“看不見的戰爭”正在上演——星形膠質細胞形成的“邊界結構”并不僅僅是物理屏障,而是積極參與炎癥調控的“指揮中心”。10月30日,記者從陸軍軍醫大學新橋醫院獲悉,該院神經內科楊清武教授團隊在《神經元》上發表研究,首次揭示干擾素誘導蛋白BST2在邊界星形膠質細胞中的關鍵作用,并闡明其通過C3/C3aR信號通路“招募”小膠質細胞、加劇神經損傷的新機制。這一發現為腦卒中后早期抗炎治療提供了新的靶點與策略。

據統計,腦卒中是我國國民首位致殘致死性疾病,每年新發病例約數百萬。盡管靜脈溶栓、取栓等血管再通技術能有效恢復血流,但術后炎癥反應仍導致大量患者神經功能恢復不佳。“血管再通后,大腦內的炎癥反應就像一場‘余火’,繼續損傷著本可存活的神經元。”楊清武教授表示,“如何控制這場‘余火’,是當前臨床面臨的棘手問題。”

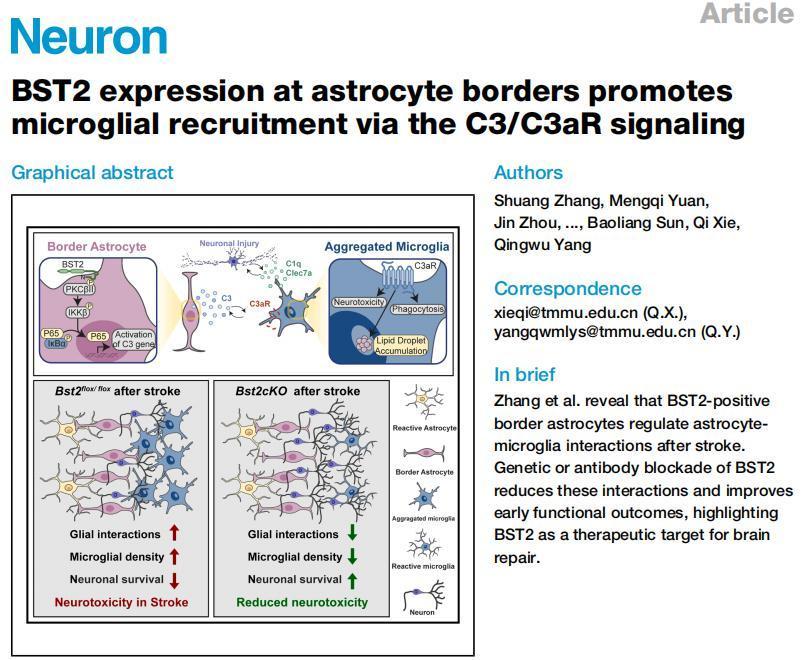

該研究歷時五年,全部由新橋醫院神經內科醫學中心團隊獨立完成。研究者通過單細胞測序與空間轉錄組技術,在腦梗死邊界區域鑒定出一群高表達BST2蛋白的特殊星形膠質細胞亞群。進一步實驗表明,BST2通過激活PKCβI-NF-κB信號通路,促使星形膠質細胞大量分泌補體蛋白C3,進而“招募”具有促炎特性和神經毒性的小膠質細胞聚集至損傷邊界,從而加劇神經元丟失與炎癥損傷。

“我們不僅找到了‘誰在召喚’,還明確了‘如何召喚’以及‘能否阻斷’。”文章共同通訊作者謝琦研究員介紹,研究人員在動物模型中分別采用基因敲除與抗體干預兩種方式阻斷BST2功能后,發現損傷邊界聚集的小膠質細胞數量顯著減少,存活的神經元數量增加,且小鼠在卒中后14天內的運動功能顯著改善。

值得一提的是,靶向BST2為調節星形膠質細胞與小膠質細胞之間的相互作用提供了一種更具局部性和特異性的策略。該策略能夠有效抑制有害的神經炎癥反應,同時保留神經修復機制。“此外,該方法有望與現有的補體導向療法形成互補,從而降低全身性副作用的發生風險”文章第一作者張爽博士解釋道。

該機制不僅在卒中模型中得到驗證,在阿爾茨海默病、創傷性腦損傷等模型中同樣存在,顯示出跨疾病保守性,為多種神經炎癥疾病的治療提供了新思路。

“我們正在積極推進后續轉化研究,未來有望研發出針對BST2的抗體藥物,為卒中患者提供新的神經保護治療方案。”楊清武教授指出,這項研究首次系統揭示了卒中后損傷邊界區域星形膠質細胞與小膠質細胞互作的分子通路,突破了傳統“屏障學說”的認知局限,為開發階段性、細胞特異性的抗炎藥物奠定了堅實基礎。未來,針對BST2的抗體藥物有望成為卒中后神經保護的新選擇,助力患者更好地走向康復。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司