近日,位于新疆喀什地區疏勒縣的一片復播玉米地迎來豐收。“往年一畝收500多公斤,今年用了新技術,每畝地多收250多公斤。”種植戶岳亞飛興奮地說。

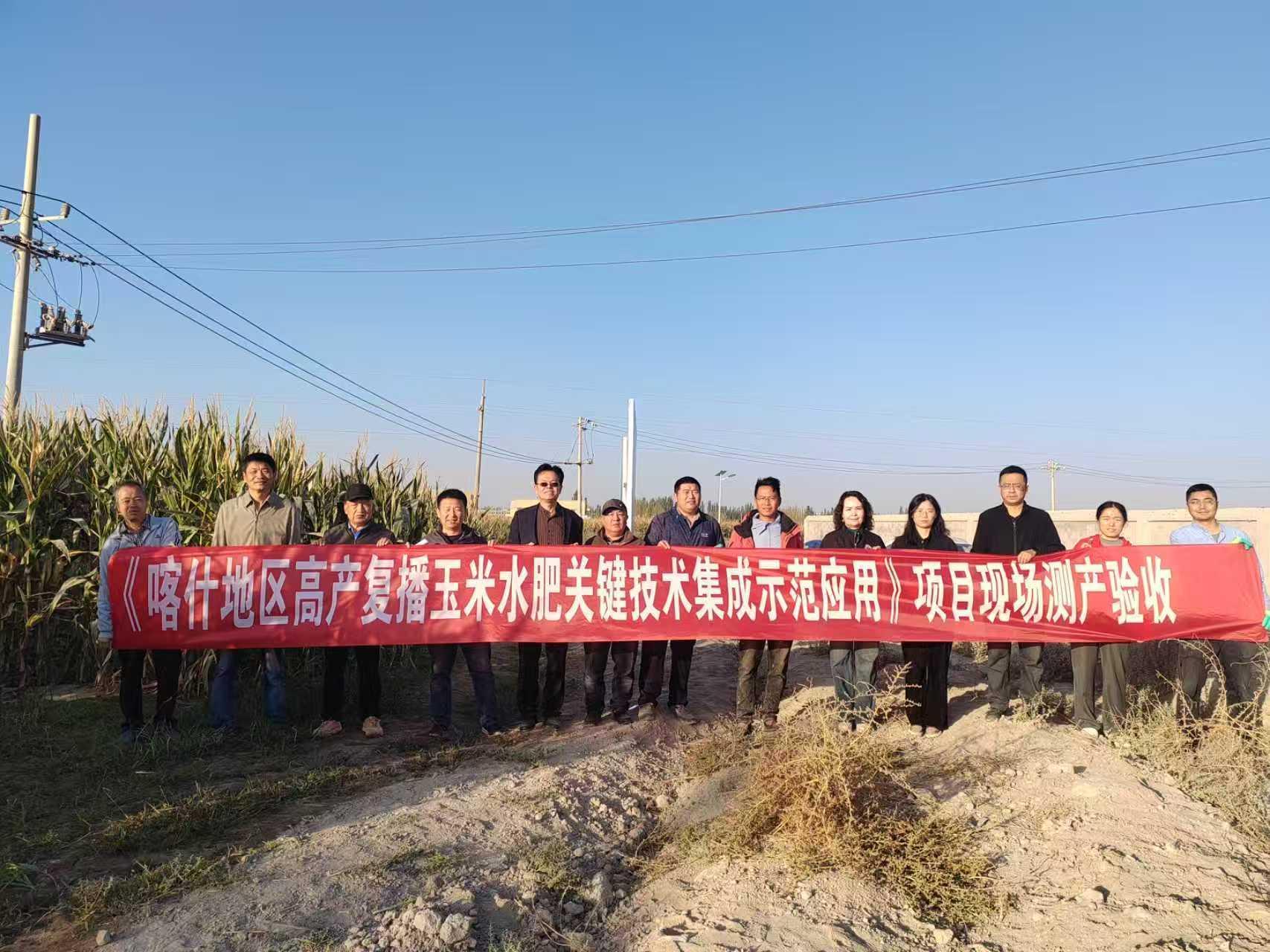

這項新技術名為《喀什地區高產復播玉米水肥關鍵技術集成示范應用》,由新疆維吾爾自治區農業科學院農業資源與環境研究所(以下簡稱自治區農科院資環所)主持。今年,項目團隊在疏勒縣建立兩塊總面積238畝的核心示范區,集成推廣“一穴多株復播玉米”高產水肥關鍵技術。

喀什地區是新疆“冬麥+復播玉米”種植模式的核心區域,這種一年兩季的農作物種植模式既能充分利用光熱資源,又能實現一年兩熟的糧食生產目的,對保障區域糧食安全意義重大。但長期以來,復播玉米單產始終徘徊在低位,成為制約當地農業增效、農民增收的關鍵因素。

“核心問題集中在三個方面。”自治區農科院資環所土壤生態農業創新團隊首席研究員王斌解釋,一是玉米密植后根系競爭激烈,容易出現爭水爭肥現象,導致出苗不齊、空桿率高、結實率低和大小苗問題;二是復播玉米生育期短,傳統種植難以精準匹配不同階段的水肥需求;三是植株群體密集,互相遮擋陽光,光能利用率大幅降低,最終影響產量形成。

針對這些痛點,王斌團隊歷時多年攻關,集成創新“一穴多株復播玉米”高產水肥關鍵技術,從播種到成熟實現全環節精準管控,既適配南疆復播玉米短生育期特性,又最大化激活土壤、水肥與光熱資源潛力,充分挖掘作物增產潛能。

王斌介紹,針對解決“苗不齊”問題,項目團隊采用“一穴多株”種植方式,搭配定制播種機與早熟小粒玉米品種,再通過專用勻苗技術與產品,徹底攻克傳統一穴多株模式下的大小苗難題,確保幼苗整齊健壯。

為破解“水肥不匹配”難題,項目團隊根據玉米密植后不同生育期的水肥需求變化,實施動態精準水肥調控,確保關鍵生長階段水肥供應及時、足量,為高產打下基礎。

在突破“光照不足”瓶頸方面,項目團隊創新采用等行距與寬窄行兩種種植模式,優化植株群體空間布局,有效緩解密植帶來的光合作用競爭問題,提升光能利用效率。

10月14日,來自農業領域的第三方專家組對疏勒縣兩塊總面積238畝的核心示范區進行實收測產,最終得出平均畝產752.49公斤的結果。

“這套水肥集成技術不僅能顯著提升產量,還能幫助農民降低種植成本、提高收益。”自治區農科院首席專家、二級研究員郭文超表示,該技術貼合南疆農業生產實際,操作簡便、易推廣,未來大面積應用后,將為南疆復播玉米產業發展注入新動能,為區域糧食增產、農民增收提供有力的技術支撐,助力鄉村振興與農業高質量發展。

(受訪者供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司