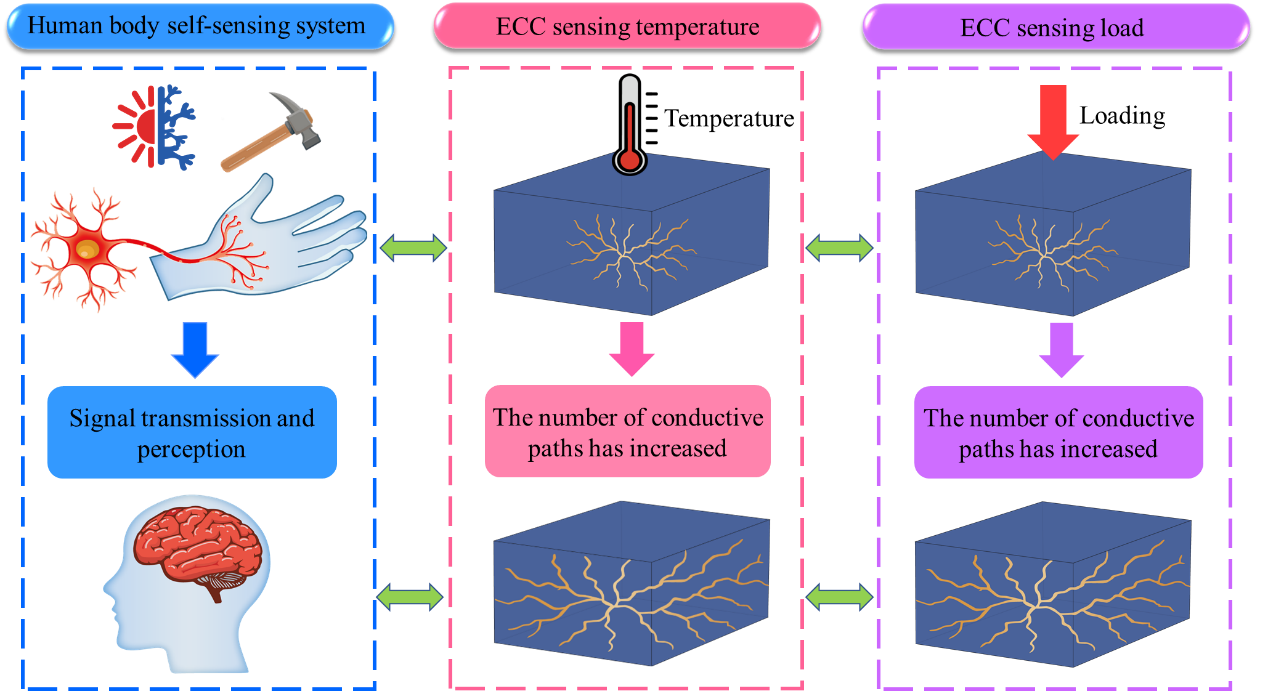

記者10月22日從東莞理工學院獲悉,該校特聘教授田俊博士團隊在結構健康監測領域取得重要突破,成功研發出兼具結構加固與損傷自感知雙重功能的智能材料——自感知工程水泥基復合材料(自感知ECC)。通過在ECC中摻入多壁碳納米管、碳纖維等導電材料,使其在承受荷載時電阻變化率與應力、應變及損傷程度呈顯著相關性,從而實現對結構內部裂縫、損傷及溫度變化的實時監測。相關研究成果近日發表在國際期刊《建筑建材》上。

智能水泥基傳感器是土木工程智能化的關鍵材料,是智能基礎設施的“神經脈絡”。但碳纖維水泥石的電阻率受攪拌工藝、養護條件影響較大,其性能穩定性仍有待提升。

論文第一作者、東莞理工學院特聘教授田俊表示,建筑、橋梁等基礎設施的長期安全監測對預防事故、保障公共安全具有重大意義,傳統的結構監測技術主要依托傳感器實現。然而,許多傳感器在實際應用中存在耐久性差、與結構相容性不足,以及價格昂貴等問題,限制了其大規模推廣應用。與傳統傳感器相比,自感知ECC展現出顯著優勢。它具有靈敏度高、良好的力學性能、抗海水侵蝕性能優異等特點。

更重要的是,自感知ECC與混凝土結構具有等同的服役壽命,且易布設、易維護、價格相對便宜,真正實現了集結構與傳感功能于一體。這些特性使自感知ECC能夠對服役周期長、分布廣、荷載和環境作用復雜的基礎設施進行長期、實時監測,特別適用于侵蝕性環境下的建筑與橋梁結構。

據介紹,該團隊的研究成果創新性地揭示了溫度與單軸受壓荷載作用下自感知ECC的電阻值變化率演變規律,為自感知ECC在真實環境下的應用提供了理論基礎。同時,團隊創新性地提出了一種基于電阻值角度的量化ECC局部損傷程度的理論方法,為相關研究開辟了新思路。最為突出的成果是,團隊建立了一個損傷自感知理論模型,能夠準確表征自感知ECC的電阻值變化率與軸向壓縮變形量和損傷程度之間的定量關系。

據了解,該團隊提出的理論模型在基礎設施健康監測領域具有廣泛的應用前景。研究成果為基礎設施長期結構健康監測提供了經濟、有效的解決方案,尤其適用于傳統傳感器難以勝任的惡劣環境和復雜荷載條件,將推動土木工程健康監測技術的發展,為未來智慧基礎設施的建設與維護提供關鍵技術支撐。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司