沈涵 科技日報記者 王春

天文望遠鏡是人類探索宇宙的眼睛,冷凍電鏡則為科學解鎖微觀世界的奧秘……科學儀器,特別是高端科學儀器,對于科學研究和技術創新至關重要。但高端科學儀器研發周期長、技術壁壘高,起步較晚的國產儀器目前尚處于艱難的突圍中。高校的科研和教學離不開科學儀器,高校實驗室正是國產儀器進行技術驗證與迭代的天然試驗場。日前,科技日報記者探訪了上海交通大學(以下簡稱“上海交大”)分析測試中心,了解該中心在推進國產儀器替代與創新、助力國產高端儀器發展方面的探索。

依托場景優勢,加速國產儀器迭代升級

長期以來,高校和科研院所普遍使用進口儀器。究其原因,一方面國產儀器產業還在起步階段,以波譜儀器為例,其高端市場長期由國外企業主導,國內核磁共振儀主要依賴進口;另一方面,目前國產儀器大部分還處于中低端水平,高校為開展高水平研究,更傾向于選用高精尖的科學儀器。

“我們非常支持國產儀器進高校。”上海交大分析測試中心主任陳峰告訴記者。高校豐富的實際應用場景,有助于國產儀器企業開展有針對性的技術改進,逐步實現產品的迭代升級。

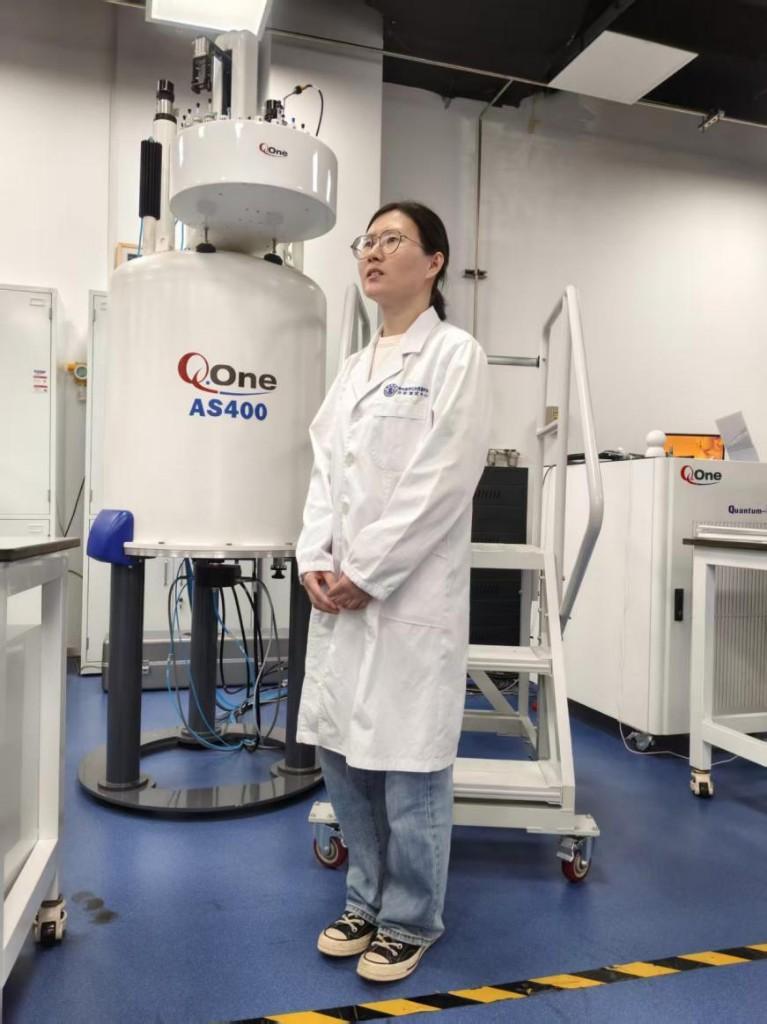

該中心有一臺2022年安裝的400兆國產液體核磁共振波譜儀,主要用于有機化合物結構解析、高分子材料分析與表征、藥物分子設計、合成與純度分析等,在靈敏度和分辨率上,與同等場強的進口儀器相比性能相當,年均使用機時超過1800小時。

“這臺儀器,我們同時開放送樣檢測和學生自主操作,幾乎24小時都處于使用狀態,設備出現問題的頻率相較于其他用戶的設備要高得多。我們會在第一時間把這些實際使用中暴露的問題反饋給企業,為其后續改進提供真實、具體的場景依據。”上海交大分析測試中心測試老師周佳介紹。據悉,針對該中心的具體應用需求,儀器公司派專家團隊緊密配合,雙方攜手一起探索儀器的前沿應用。目前,該公司已實現400兆、600兆核磁共振波譜儀超導磁體及整機全流程自主可控的生產線。

高頻率的使用、多樣化的操作者、種類繁多且數量龐大的待測樣品……上海交大得天獨厚的場景優勢,使國產儀器的迭代升級跑出了“加速度”。

國產儀器進高校試用動力不足,怎么破?

不可否認,很多國產儀器在最關鍵的“穩定性”和“精度”上,與先進進口儀器還有不小的差距,高校不能因為它是國產儀器,就不顧風險隨意采購。

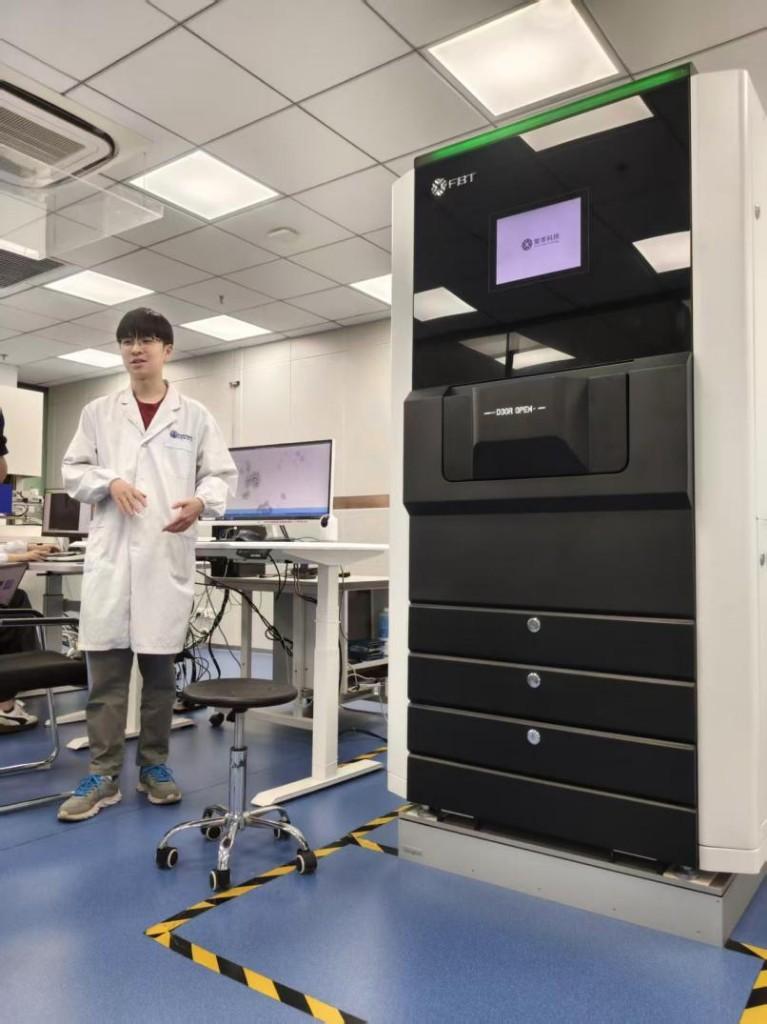

捐贈和試用是推動國產儀器進校園的另一條路徑。上海交大材料科學與工程學院學生盛梓陽分享了該中心一臺校友捐贈的高通量(場發射)掃描電子顯微鏡的“進化”故事。這臺儀器具有超高通量成像優勢,在試用期間通過持續反饋,性能不斷優化,應用范圍也逐步拓展。

不過,高校試用國產儀器,往往耗費大量人力和時間成本。不少初創企業資金緊張,缺乏足夠的驅動力將資源投入高校進行產品的試用驗證。

如何破局?

據悉,上海交大擬建設儀器驗證示范中心與廢舊儀器拆解工坊兩個平臺,作為推動國產儀器發展的重要力量。

上海交大資產管理與實驗室處相關負責人指出,儀器驗證示范中心是為國產儀器搭建的“實戰考場”,由科研團隊在真實實驗場景中測試并提出改進要求,能夠促進設備不斷完善升級,幫助國產儀器慢慢攢下“靠譜、值得選”的好口碑。

“廢舊儀器拆解工坊則有兩本賬:一本是‘資源賬’,一本是‘育人賬’。”該負責人解釋,如果說待處置的高精密儀器是沉睡的“寶藏”,那么“廢舊儀器拆解工坊”就是喚醒寶藏的“鑰匙”——通過專業化拆解,助力高精密儀器的維修和低成本更新,讓資產從“待處置”變為“再發光”;如果說跨學科創新是打破壁壘的“橋梁”,那么“廢舊儀器拆解工坊”就是搭建橋梁的“工匠”——依托儀器搭建實踐平臺,讓不同專業的智慧在這里碰撞,破解人才培養的“實踐難題”。

“這兩個平臺將是國產儀器發展的‘鋪路石’和‘試驗田’,雙向賦能,既能幫助企業發現問題,也能促進國產儀器從‘能用’向‘好用’升級,在技術研發和人才培養端為創新積蓄力量。”該負責人說。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司