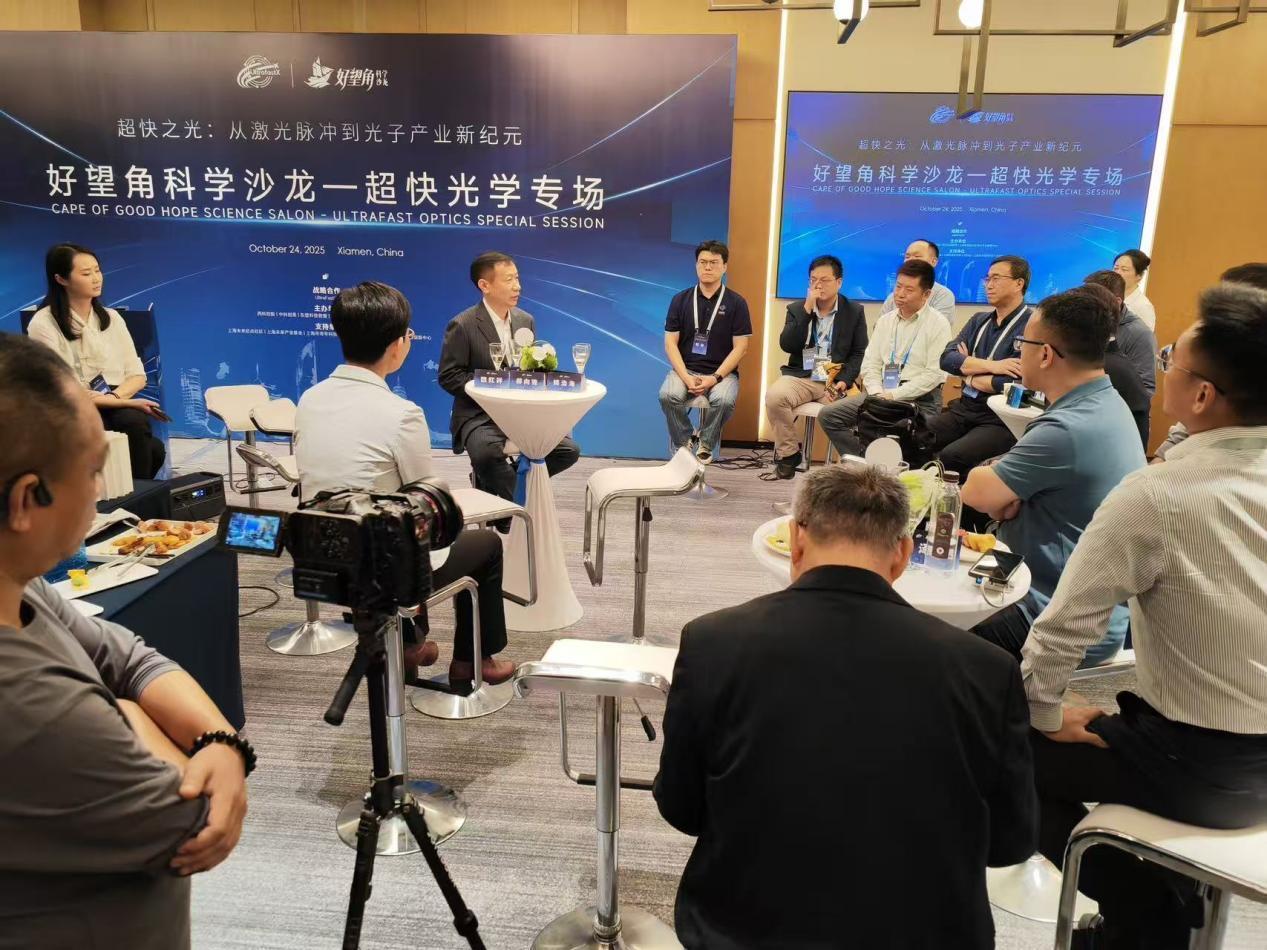

“AI的蓬勃發展,讓人類對于數據處理能力的需求急劇增長。當下由于微納加工技術的限制,二維芯片難以大幅增容。基于飛秒脈沖激光的納米打印技術制造的三維芯片,將極大提高芯片的信息處理能力。”10月24日,在廈門舉行的“好望角科學沙龍”超快光學專場活動上,多位專家分享其研究成果,認為超快光學在產業發展中將有更多應用空間、發揮更大作用。

澳大利亞皇家墨爾本理工大學教授、澳大利亞技術科學與工程院院士賈寶華關注的領域是“激光納米打印”。她表示,激光納米打印技術就像一支“神奇的筆”,可以從納米的尺度在金屬、硅等其他材料上加工任何所需的復雜三維結構,包括生產微納光學器件,比如光纖內的傳感器和光學芯片,還可以打印出微流控器件,實現微量、精準控制。

“超快激光在學術取得巨大成功,在現實生活中的廣泛應用方興未艾。”除了認為可利用激光制造AI需要的三維芯片外,她還表示:“隨著精密制造產業、光電產業的飛速發展,智能納米打印也會迎來快速增長。”

超快光學是一項“與時間賽跑”的技術,研究光在皮秒、飛秒乃至阿秒的時間尺度內行為、操控及應用。現場專家介紹說,作為光學領域的重要分支,超快光學在精密測量、強場物理、生物成像、信息處理等領域具有不可替代的作用。

超短脈沖激是超快光學的技術基礎。1985年杰哈·穆魯(G.Mourou)和唐娜·斯特里克蘭(D.Strickland)發明了啁啾脈沖放大技術,將激光脈沖寬度壓縮到了飛秒量級,大幅度提高了激光的峰值功率。兩人也因此獲得2018年的諾貝爾物理學獎。隨著技術的不斷突破,脈沖寬度更小、功率更高的超快激光逐漸成為光子產業的核心驅動力,正在重塑精密制造、生物醫療、量子信息等戰略領域的發展格局。

“阿秒是人類能掌握的最短的時間尺度。而光脈沖的時間尺度縮短,也提高了人類探索自然的能力,使科學家得以研究原子核和電子的運動。”華東師范大學精密光譜科學與技術國家重點實驗室研究員、博士生導師倪宏程在題為《阿秒光脈沖:探秘微觀世界的時間之窗》的分享中,提出了一個“時域摩爾定律”。他認為,從20世紀80年代科學家探索飛秒技術,到21世紀初發現阿秒,再到2020年前后進軍仄秒(10的負21次方秒),人類探索時間尺度的速度正以每20年3個量級的速度提高。未來,仄秒核子物理、仄秒重核碰撞電離等技術也將在技術的快速發展中實現突破。

除了脈沖,太赫茲相關技術與產業發展情況也引起大家關注。

“太赫茲與光譜不同,光譜主要檢測元素的種類,而太赫茲則能夠檢測大分子團有機分子的集體振動和轉動,因此在癌癥等疾病的檢測方面具有獨特的優勢。此外,在探測領域,太赫茲憑借其高成像精度、良好的穿透性以及能夠穿云透霧的特性,在雷達探測等高端裝備領域也發揮著重要作用。”上海理工大學光電信息與計算機工程學院教授、博士生導師,上海市現代光學系統重點實驗室常務副主任朱亦鳴表示。

張江國家實驗室研究員李朝陽提到,激光具有相干性、單色性和方向性,這三大特性賦予了激光高強度的特點,而把激光的“高強度”特點做到極致的超強激光,具有重要的科研和戰略價值。

據中國光學學會、中國激光雜志社等機構今年4月聯合發布的《2025中國激光產業發展報告》顯示,2024年國內超快激光器市場規模達到45.5億元,同比增長13.2%。其中,目前中國銷售的超快激光器中85%是皮秒激光器,而飛秒激光器仍有較大增長空間。在沙龍活動的自由討論環節,發言嘉賓與到場的學者、創業者、投資人等共同討論了超快光學技術的產學研融合現狀,參會人士紛紛表示看好相關領域的技術和商業化前景。

“好望角科學沙龍”是由中科創星發起并與東壁科技數據、上海市研發公共服務平臺管理中心共同主辦的科創融合與跨界交流平臺。“好望角科學沙龍”匯聚來自科技界、產業界、投資界等專業人士,以跨界交流為特色,持續聚焦人工智能、光子科學、量子計算、核能、生命科學、合成生物學等前沿領域,探討關于技術趨勢、國際合作、人才需求、生態構建和產學研協同等話題,促進硬科技成果的轉化與應用,并為科技創新發展貢獻力量。

主辦方供圖

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司