記者8月31日從中國農業科學院獲悉,該院特產研究所特種動物疫病防控團隊首次揭示了貉細小病毒致病的關鍵機制,該發現為食肉動物細小病毒病的精準防控、疫苗研發及疫情監測提供了理論支撐。該成果日前發表于《病毒學雜志》。

貉細小病毒是一種主要感染幼年貉的高致病性病原體,可引發嚴重出血性腸炎,病死率極高。自2016年以來,我國貉養殖場頻繁暴發毒力增強的新型毒株,但其致病性增強的分子機制始終未明。

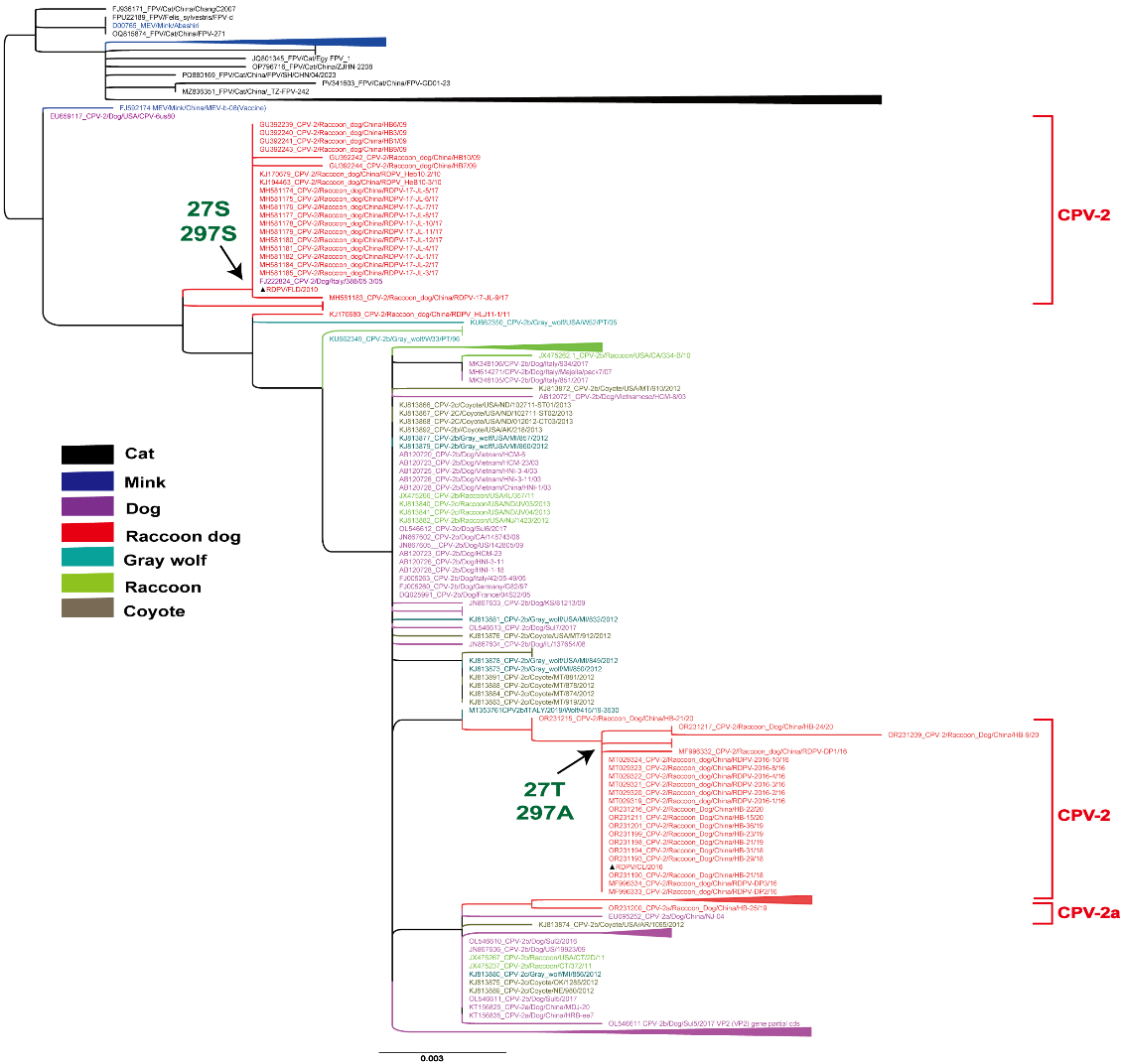

“研究團隊通過系統比對2016年前后的病毒株基因序列,發現VP2衣殼蛋白第27位蘇氨酸(27T)和第297位丙氨酸(297A)的突變是區分強弱毒株的核心分子標志。”論文通訊作者、中國農業科學院特產研究所白雪告訴科技日報記者,為明確這兩個位點的功能,研究團隊利用反向遺傳學技術構建了重組病毒。

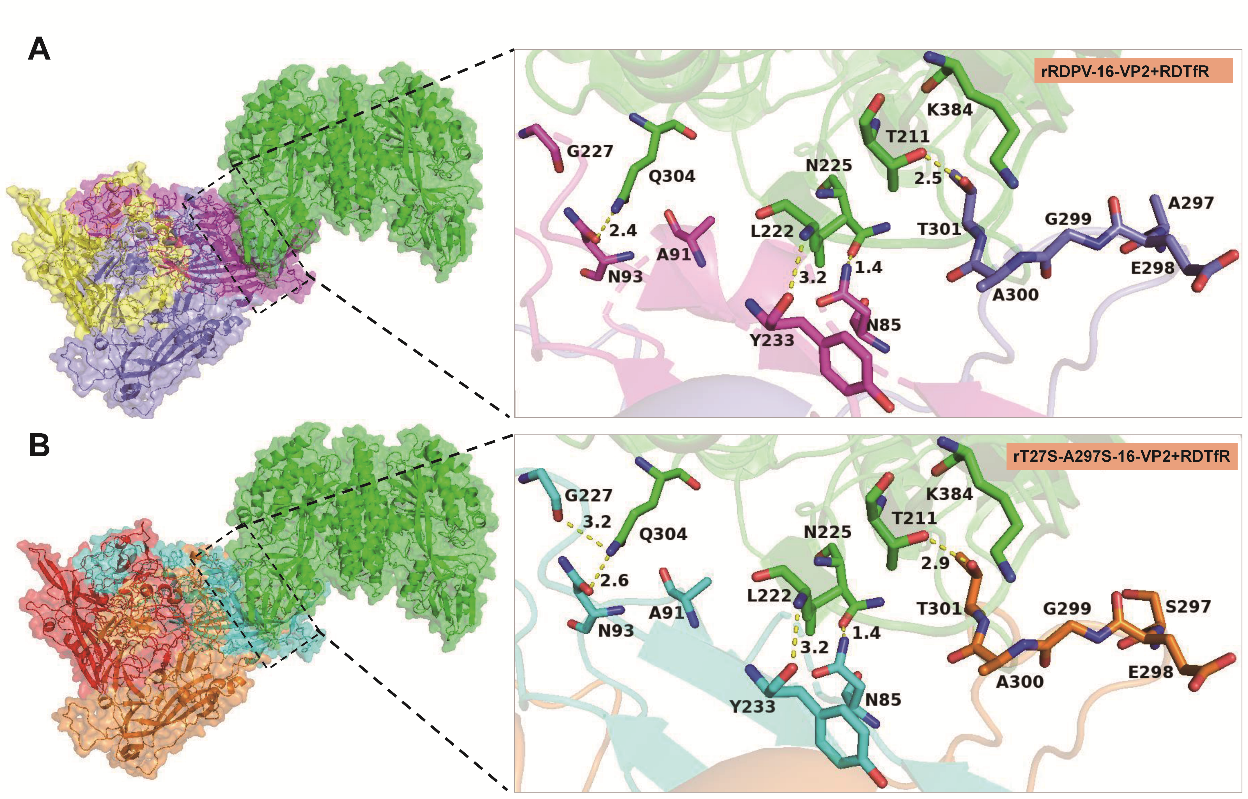

實驗結果顯示:在強毒株背景下引入27S和297S突變后,病毒在宿主細胞中的復制效率顯著下降,同時對貉轉鐵蛋白受體的結合能力顯著降低。貉動物感染試驗進一步證實,突變株感染貉的臨床癥狀明顯減輕,腸道病理損傷改善,腸道組織器官病毒載量顯著下降。“研究發現,這兩個位點形成了一個調控網絡,既影響病毒與受體的結合能力,又決定其在宿主體內的復制效率。”白雪說。

論文共同通訊作者、深圳灣實驗室傳染病研究所副研究員魯榮光表示,該研究首次建立了貉細小病毒毒力相關的分子標記位點,利用病毒學和結構生物學完成了從田間病毒分離到機制解析的全鏈條研究,為臨床快速鑒別強弱毒株提供了理論基礎,對食肉動物細小病毒病的防控具有重要意義。

(中國農業科學院特產研究所供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司